その甘さや爽やかさから、味だけでなく季節感も楽しめる果物。皆さんは日常的に食べていますか?

それぞれに栄養価が高いものが多く、生で食べられる手軽さがありながら、年を追うごとに果物離れが進んでいると言われています。

今回は果物の持つ体に良い働きや手軽にとり入れるポイントなど、知って得する様々な果物情報をお伝えいたします。

美味しいだけじゃない!果物は体にいいね

果物の注目したい3つの働き

果物を食べることで期待できる、体に嬉しい3つの働きをご紹介いたします!

1.生活習慣病の予防

果物に豊富に含まれる食物繊維には、糖質の吸収を緩やかにし、油やコレステロールの吸収を抑える働きがあり、糖尿病の予防や悪玉コレステロール値の改善が期待できます。

また、果物を適度に食べる(1日200gまで)習慣のある人ほど高血圧リスクが低いという研究結果も知られるようになりました。

2.便秘の解消

食物繊維には腸内環境を整える働きがあります。特に果物には便を柔らかくし、排便をスムーズにしてくれる水溶性食物繊維が豊富。

また水分がたくさん含まれていることも、便秘の予防や解消の点では大変頼りになりますね。

3.体のサビつきを防ぐ

果物には、ポリフェノールやカロテノイドといったフィトケミカル(抗酸化物質)やビタミンCが豊富に含まれます。フィトケミカルは、果物、野菜といった植物の香りや色に含まれる成分で、動脈硬化の予防や老化を防ぐ働きが期待されています。

さらに、果物の香りは心身のリラックスやリフレッシュを助ける働きがあります。食べる時は、味とともに香りも楽しめるとより良いでしょう。

果物を食べる、1日の目安はどれくらい?

厚生労働省が掲げる1日にとりたい果物の目標は、種や皮を除いた食べられる部分の量で200gです。

これは生活習慣病の予防の点からも是非クリアしたい目標です。

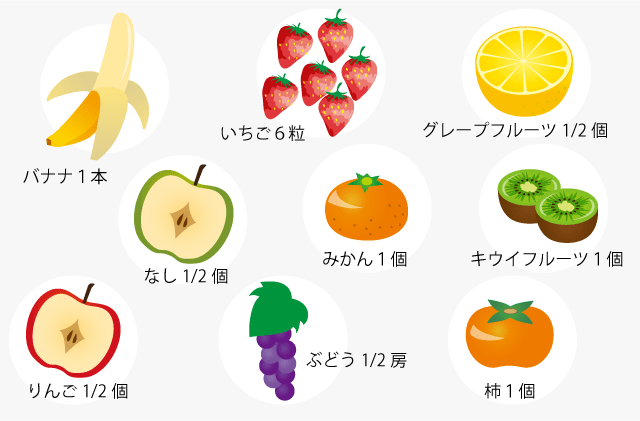

それでは、200gというと果物の種類によってどれくらいを目安にするのかを具体的に確認してみましょう。

下の図から2種類選べば200gです。

代表的な果物 100gの目安

りんごにはポリフェノールやカリウムが多く、みかんにはビタミンAやビタミンCが多いなど、種類によって含まれる栄養や働きは様々です。

1種類に偏らず、組み合わせて食べるのがおススメです。

1日に200gとり入れるための工夫

1.準備や手間がかからないものから始めましょう

なしや柿など、皮をむいたり切ったりする必要がある果物は準備に手間がかかるし、道具も必要ですので、慣れるまでちょっと面倒に思うかもしれません。普段全く果物を食べていないようでしたら、最初はバナナやみかんなど、手でむいてすぐに食べられる果物がおススメ。キウイフルーツも半分に切ればスプーンで簡単に食べられるので手間がかかりません。

まずは朝食のタイミングでトライしてはいかがでしょう!

2.カットフルーツや冷凍フルーツの活用

コンビニやスーパーには、カットされた状態で売られている商品も多くあり、重宝します。冷凍フルーツであればストックしておいて、おやつ代わりや食後のデザートに加えるのも良いですね。

3.手に入りやすい旬の果物をチョイス

「気軽に手に入る」という点も日常的に果物をとり入れるためには大事なポイントです。その点では季節ごとに売り場に並ぶ果物から選ぶのが良いですね。旬の果物は栄養価が高いだけでなく、値段が手ごろなのも魅力です。

奨励される目標量の1日200gに対し、食べられているのはその半分程度なのが現状です。特に20~50歳代での不足が目立つと言われています。

健康的な体づくりの点からも、意識的にとり入れるよう、工夫してみましょう。

知っておきたい果物Q&A

Q1.果物は市販の果汁100%ジュースからとっても良いですか?

A:できれば生の果物を選びましょう

ジュースなどの加工品はビタミン類や食物繊維といった栄養素が減ってしまい、果物の栄養がそのままとれる訳ではありません。ジュースはあくまでも補助的にとらえ、できれば生の果物を食べるよう心がけましょう。

Q2.果物は夜食べても大丈夫?

A:できれば日中にしましょう

夜は活動量が減り、消費エネルギーも落ちるため、果物に含まれる糖質は使われず、中性脂肪として蓄積されやすくなります。

朝食や昼食後などエネルギーを消費する日中に食べるのが望ましいですね。

Q3.果物は体を冷やすのでは?

A:果物は水分が多く、体を冷やしやすいので量や種類には注意しましょう

特に、バナナ、マンゴー、キウイフルーツといった南国産の果物は体を冷やしやすいと言われます。

冷え性の人は、一度にたくさん食べないよう気を付けたり、温かい飲み物やスープと合わせて食べるなど気を付けたいですね。

まとめ

果物は生活習慣病予防だけでなく、毎日の健康づくりにも欠かせない存在です。

季節や旬を楽しむことと合わせ、是非この機会に目を向けてみてはいかがでしょう。

【参照文献】

果物 eヘルスネット

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-01-003.html

主な果物の健康機能性 農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/attach/pdf/iyfv-34.pdf